(sul tragico evento del ponte Morandi crollato a Genova ricevo una riflessione di Alberto Giorgio Cassani e una replica di Gianfranco Tondini che volentieri pubblico. G.B.)

di Alberto Giorgio Cassani

«London Bridge is falling down falling down falling down»

Thomas Stearns Eliot, The Waste Land, 1922

Gianfranco,

Gli antichi lo sapevano. Ma ne erano coscienti anche il Petrarca – «nil penitus firmum, nil immortale per evum / mortales fecisse manus» (Epystole metrice, Ad Guillelmum Veronensem) – e, nel secolo scorso, Ernst Jünger – «non una casa vien costruita, non un’architettura progettata, ove la ruina non sia implicita, posta quale pietra di fondamento» (Sulle scogliere di marmo). Siamo noi moderni che ce ne dimentichiamo continuamente, convinti delle “magnifiche sorti e progressive” della tecnica. Chi ci ha preceduto era perfettamente consapevole che tutte le costruzioni dell’uomo sono opere che sfidano la natura e gli dèi. Soprattutto i ponti, opus periculosum maxime, dal momento che non solo conficcano i loro piloni nella dea terra, ma osano perfino interferire col libero scorrere delle acque di fiumi e mari, per gli antichi, potenti dèi anch’essi. Se ne accorse il gran re Serse, quando incatenò con catene di ferro il sacro Ellesponto e proprio per ciò, secondo Eschilo, fu sconfitto dai Greci. Era per questo motivo che ogni sacrilegio edilizio richiedeva per compensazione un sacrificio cruento. Ed era per tale ragione che a custodire il Pons Sublicius, il più antico ponte di Roma, era preposto il pontifex maximus, cioè la più alta carica sacerdotale. E forse era per minimizzare il sacrilegio che in questo ponte non poteva essere usato alcun metallo, simbolo del faber, mestiere manifestamente legato ad attività infere. Anche gli uomini del Medioevo, pur credendo a un solo dio, e considerando idoli gli antichi dèi pagani, attribuivano la costruzione dei ponti a schiena d’asino della propria epoca al diavolo, scaricando evidentemente su di lui ogni responsabilità sacrilega.

C’è un racconto che fissa il discrimine tra mentalità antica e moderna: The Bridge-Builders (1893) di Rudyard Kipling. In esso si mostra la frattura tra una concezione tradizionale, ancora impregnata di senso panico – espressa, a suo modo, dall’indiano Peroo – e la sicurezza dei calcoli matematici dell’ingegner Findlayson. Nello scritto, alla fine, in apparenza, sembra sconfitta la superstizione negli antichi dèi, a fronte della vittoria del nuovo dio, the Technique. Ma ogni crollo di ponte contemporaneo, ogni viadotto che schiaccia le auto di un inconsapevole guidatore, ogni megastruttura che frana al suolo sta lì a dichiarare l’impotenza della creduta divinità di fronte alle forze della natura che operano silenziose, lente ma implacabili. Ne era cosciente un grande italiano che rispettava gli antichi, pur essendo a tutti gli effetti uno dei primi uomini dell’età moderna, Leon Battista Alberti, quando affermava che lo stillicidio di una piccola goccia d’acqua fa marcire qualunque trave (e in seguito il tetto e l’intera costruzione), se non s’interviene in tempo; così come l’incessante passaggio di una fila di formiche lascia un segno anche nella più dura selce.

Il crollo del viadotto sul Polcevera di Riccardo Morandi a Genova è dolorosissimo per le vittime inconsapevoli e incoscientemente fiduciose dell’eternità delle cose costruite dalla mano o dalle macchine dell’uomo; ma chi, attraversando un ponte, pensa che possa crollare?

Con le proporzioni che ci consente la morte di tante persone, questo evento è funesto anche per la perdita di un capolavoro architettonico dell’ingegneria italiana (o presunto tale, visto quanto accaduto?). Non è rovinato a terra un qualunque viadotto autostradale, costruito magari con più sabbia che cemento, ma l’opera più conosciuta di uno dei maggiori strutturisti del secolo scorso.

Si parla ora di allarmi inascoltati e, a distanza di due anni, suonano profetiche le parole di Antonio Brencich , professore di tecnica delle costruzioni all’Università di Genova – assai critico verso il presunto chef-d’œuvre – che aveva evidenziato, in un articolo on-line, «diversi aspetti problematici» del ponte, dall’aumento dei costi di costruzione rispetto al preventivo, al «piano viario non orizzontale», evidente per chi attraversava il ponte fin dagli anni Ottanta. Ora si aprirà un’inchiesta e si vedrà, probabilmente, quali sono state le responsabilità.

Gli antichi avrebbero additato un unico colpevole: l’hybris dell’uomo.

di Gianfranco Tondini

18 agosto 2018

Alberto,

Il tuo pensiero su questa storia tragica mi ha afflitto, come è giusto che sia. Con chiarezza indichi quanto lontano bisogna guardare per cercare le colpe, e indichi molto lontano, indichi l’hybris, l’arroganza dell’uomo e l’ottusità che la correla. E questo conosciutissimo vizio, che tra gli antichi e gli dèi veniva preso molto sul serio, è proprio il nostro peccato capitale, il peccato originale per cui siamo stati scacciati dal giardino di dio per finire in un mondo di sofferenze. E il fatto che su questa faccenda non siamo molto cambiati sin dalle origini, mi fa pensare che l’arroganza dell’atto di sfida contro la natura – che è madre, ma è anche una parte propria di se stessi – sia una caratteristica della specie. Una caratteristica non da poco, che secondo me sta alla base della nostra evoluzione e che ora ci sta portando persino verso l’ultra umano. Del resto, la Bibbia ci racconta che i primi uomini, anziché ubbidire a dio e partire per fondare colonie, pensarono bene di costruire una torre per cercare di raggiungerlo.

E allora se è così, se quest’arroganza è parte della nostra natura, ebbene che sia il ponte, che siano gli innesti biotecnologici, che sia la scoperta dell’America e i viaggi su Marte! Siamo fatti così.

Che c’entra dunque un ponte con l’arroganza umana? Non c’è niente di male a fare un ponte, anzi è un simbolo positivo che rappresenta il contatto fra le persone. Il problema del suo crollo, poi, è dovuto a un errore umano e non certo alla natura, la quale da parte sua ha rispettato lo speranzoso patto di inazione – il quale, solo, permette la sopravvivenza delle opere degli uomini, come ricordava Leopardi.

Ho saputo che il crollo del ponte Morandi è dovuto alla mancata manutenzione, e che sarebbe bastato averne più cura per evitarlo. Ogni articolo di giornale già spiega cosa si sarebbe dovuto fare, e ogni giornalista, e telespettatore, e tecnico, e politico del paese sa cosa si sarebbe dovuto fare, e come e perché, e non si tarderà a risalire la catena delle colpe. Quindi che c’entra l’arroganza dell’uomo? Mica si è trattato, che so, di un campeggio in un torrente o di una villa sul Vesuvio.

Invece si, è proprio così come dici, si tratta ancora di quell’arroganza. E penso che la meccanica di quell’arroganza, dai tempi di Leopardi si sia inclinata leggermente verso qualcosa di un po’ peggiore.

Cerco di spiegarmi.

Dicevo della mancata manutenzione per la quale, dal punto di vista giuridico, la responsabilità del crollo del ponte è umana. Tuttavia, se fosse stato per un terremoto, uno tsunami o la caduta di un monte, non sarebbe cambiato di molto. Dal punto di vista giuridico c’è sempre una responsabilità umana: materiali scadenti, cattive costruzioni, mancati controlli, mancate segnalazioni, inavvertenze, sottovalutazioni, inadempienze previsionali, calcoli sbagliati, eccetera. Il punto di vista giuridico ha prevalso, al punto che un sistema di previsione dei fenomeni catastrofici, con tanto di responsabili governativi, è stato istituito in Francia dopo l’estate del 2003, quando il caldo uccise più di mille anziani, dei quali si continuarono a scoprire i corpi per quasi un anno.

Insomma, potrebbe sembrare che gli uomini si attribuiscano la colpa anche per i fenomeni naturali, come ad esempio il caldo. Pensando a Leopardi, verrebbe da dire: che arroganza! Ci crediamo così capaci di controllare la natura (tra cui anche le leggi della fisica, come nel caso di un ponte), da ritenerci responsabili se un vulcano erutta?

A pensarci però, la cosa potrebbe avere un senso. Potrebbe forse significare che, anche senza saperlo o averlo ben chiaro, l’uomo di oggi si imputa la responsabilità della propria arroganza nei confronti della natura, come facevano gli antichi? Neanche per sogno, la risposta è no: lo fanno al massimo gli individui, ma non lo fa la specie. La specie avanza inesorabile e non può governare il proprio andamento, come dimostra anche solo il più inestinguibile dei tabù: la demografia. La specie opera ottusamente per la propria espansione, ignorando il rispetto della natura e persino la propria stessa sopravvivenza.

No, l’uomo non ha più alcuna reverenza nei confronti della natura. La colpa che l’uomo si imputa non è di rovinare il pianeta e la propria stessa specie, ma – è questo il mio concetto – si imputa la colpa di non mantenere lo sforzo costante e necessario per sostenere le strutture artificiali che costruisce, e che sfidano la natura. L’uomo si incolpa di non avere fatto il proprio dovere, il quale consiste nella manutenzione. È proprio a questa responsabilità che afferisce il punto di vista giuridico (e solo relativamente a quella della rovina del pianeta: le leggi ecologiche e le risibili ammende sono lo scarso frutto di un’estenuante sforzo politico e sociale di pochi contro molti).

La colpa dell’uomo, insomma, è di non avere mantenuto lo sforzo costante e necessario a tenere in piedi l’opera. La manutenzione. Del ponte, della nave, dell’aereo, del treno, della scala mobile, dell’ascensore, del palazzo, della diga, della centrale elettrica, del passaggio a livello, della cucina a gas, del motorino, eccetera eccetera. E cos’è la manutenzione, se non un servaggio alla tecnica – e solo molto più indirettamente un servizio all’uomo?

A governare un mezzo abnorme come una nave da crociera – meravigliosamente governabile al semplice patto di rispettare certe condotte di comportamento – noi vogliamo persone capaci di controllare la propria natura e di oscurarne una sezione per diventare parti e ingranaggi del funzionamento tecnico della macchina. Ma cosa succede se Schettino, invece di spersonalizzarsi, si dedica al piacere tanto raccomandato dai greci? Il disastro. Ed è in quel caso un disastro rassicurante, perché c’è come spiegazione un tizio così chiaramente colpevole, che di più non si potrebbe. Siamo rassicurati dall’idea che niente può andare storto, a patto che si mantenga lo sforzo.

La tecnica è la nostra mediatrice culturale con la natura: dobbiamo solo asservirci alla prima e ci toglieremo dal giogo della seconda. Questa, che ci convinca o no, è la nostra condizione attuale. Impensabile ai tempi di Leopardi.

La colpa che l’uomo si dà è la mancata dedizione allo sforzo costante che – come le formiche – la nostra specie compie per opporsi alla principale legge della natura: la caducità delle sue opere e della vita. Ogni cosa che riguardi l’uomo, o che da lui provenga, richiede costante cura, cioè uno sforzo costante per farla durare, che si tratti di ponti, libri o giardini. E con questo, rifiutiamo di accettare che le opere dell’uomo possano essere assoggettate alle stesse leggi della natura, che poco alla volta fa crollare ogni cosa. E allora ecco che squadre di operai, ingegneri, periti, sismologi, esperti di fisica, responsabili della protezione civile, giudici, sindaci, vigili del fuoco, burocrati, assessori, ministri e quanti altri, costituiscono il gruppo dello sforzo, cioè coloro che si rendono necessari per mantenere il ponte in uno stato durevole. E ora si chiedono a gran voce controlli per ciascun ponte.

E dunque, che si tratti proprio di questo? Che sia proprio questo sforzo ottuso, il pegno che dobbiamo pagare per la nostra arroganza? Per opporci alla Legge continuando infinitamente a costruire la torre? Incolpanti l’esistenza, chinati sotto il peso del nostro stesso progresso, indifferenti, indaffarati e impegnati per tutte le ore escluse dal sonno, a mantenere in piedi le nostre piccole e grandi torri di Babele. Il tempo dell’esistenza volutamente impegnato in queste responsabilità. L’esistenza scandita dalle fasi binarie dello sforzo di Sisifo.

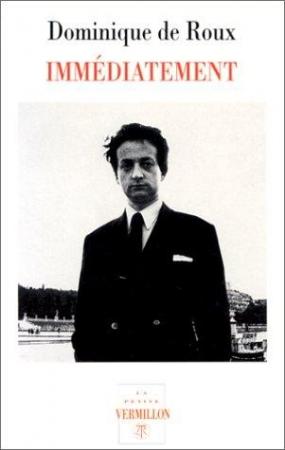

Lettera a Dominique de Roux

Lettera a Dominique de Roux Questo testo di Romain Gary è contenuto nel libro pamphlet Immédiatement di Dominique de Roux e che uscirà nella collana

Questo testo di Romain Gary è contenuto nel libro pamphlet Immédiatement di Dominique de Roux e che uscirà nella collana

Perché rileggere Il naufragio di Alessandro Leogrande

Perché rileggere Il naufragio di Alessandro Leogrande Più ancora della coltre di silenzio che ha reso difficile l’accertamento delle responsabilità,

Più ancora della coltre di silenzio che ha reso difficile l’accertamento delle responsabilità,