Ovvero il suo futuro siamo noi lettrici e lettori

di Anna Toscano

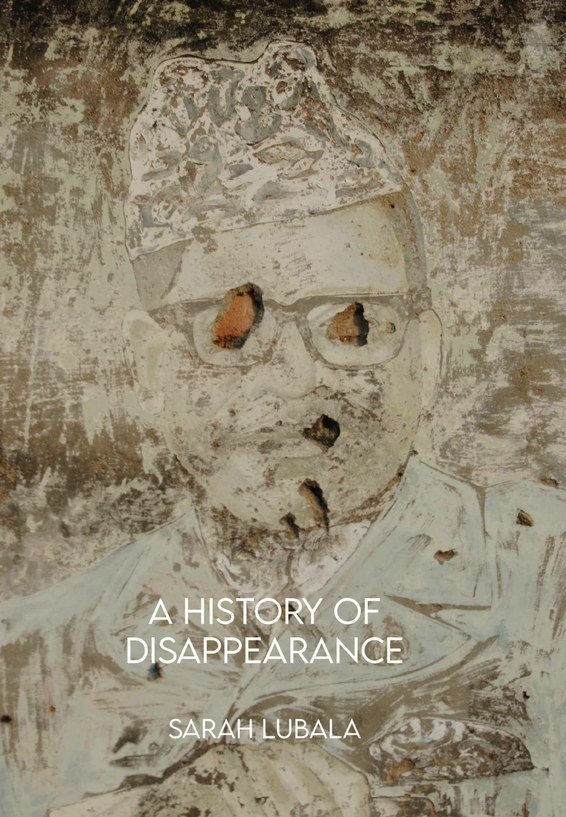

Scavalcato il centenario della nascita di Goliarda Sapienza, ricordata in convegni, incontri, libri, letture e molto altro ancora, prende avvio la strada del secondo centenario. In questo maggio Goliarda avrebbe compiuto 101 anni, e la si ricorda ancora. Ma come la si ricorda? O come si vorrebbe ricordarla? Di certo dando per assodato che L’arte della gioia è un capolavoro della letteratura, non solo italiana, va da sé, e che la sua autrice è una delle grandi scrittrici del Novecento.

Ci molto altri libri scritti da Sapienza che sono da annoverare tra le grandi opere della letteratura, e a oggi tutti i testi lasciati compiuti nel famoso baule al momento della sua morte sono stati pubblicati: alla “S” di Sapienza gli scaffali di librerie e case dovrebbero avere almeno un 84 cm di volumi sistemati uno dopo l’altro.

Questo centenario in entrata, il secondo, è pieno di libri scritti da Goliarda Sapienza, romanzi, lettere, diari, poesie, eccetera. Libri in cui si è travasata, come ha fatto nel grande romanzo, passando alla carta la sua memoria, divenendo da corpo umano a corpo memoria di carta.

Nella prima metà della sua vita corpo e memoria sono strettamente intrecciati alla pellicola, al cinema, al teatro. Si può riassumere la vicenda – il passaggio dal teatro e dal cinema alla scrittura – come un passaggio dal corpo come memoria filmica alla ricostruzione di sé attraverso la scrittura: la gioia del narrare come salvezza di una identità frantumata.

La gioia del narrare in Sapienza è la gioia del trasmettere, del mettere in condivisione, attraverso il cinema o attraverso la scrittura, è un mettere a disposizione il proprio corpo memoria alla narrazione, alla conoscenza. Tutto passa attraverso il corpo di Goliarda, un’autrice che si fa attraversare dalle storie. La sua storia è anche piena di corpi, grandi corpi e piccoli corpi, spesso corpi ingombranti, se pensiamo ai genitori, pure corpi che sono grandi assenti.

Partendo dal corpo di Goliarda, quello che in una recente immagine appare per la prima volta mentre si tuffa da uno scoglio: un corpo in movimento il suo che seppur fermato in un fotogramma racconta molto della storia di lei.

Di Sapienza, del suo corpo, si può parlare a lungo partendo dal corpo di una neonata, nel 1924, nata da una madre ultraquarantenne e da un padre anche non più giovane, una madre il cui corpo era già stato “spossato da parti tremendi / schiantato da lunghi congiungimenti”: due adulti che portano nel loro corpo parte della storia d’Italia e che già avevano avuto molti figli. Sapienza neonata corpo voluto fortemente dopo la morte del fratello, neonata amata e cresciuta libera in una Catania di inizio secolo; troviamo il corpo dell’adolescente Sapienza, già antifascista e impegnata nelle lotte dei genitori e dei fratelli e delle sorelle, ma anche grande amante del cinema e della sua vita libera; il corpo di Sapienza non ancora maggiorenne che prende un treno con la madre, Maria Giudice, alla volta di Roma dove ha vinto una borsa di studio per studiare all’Accademia di Arte Drammatica; il corpo che studia e che cambia per divenire attoriale, che piega sé stesso alle leggi del palco; un corpo sotto falso nome come staffetta partigiana in una Roma devastata dalla guerra; un corpo riconosciuto e riconoscibile negli anni ’50 come attrice affermata; un corpo che si inceppa, si spezza: è il corpo della depressione, non più un corpo memoria ma un corpo custode del passato, non più un contenitore dei ricordi, ma con delle crepe da cui fuoriescono parti di memoria. Che cosa può spezzare, crepare, un corpo così allenato a custodire memorie?

Qui entra in campo un altro corpo, quello di Maria Giudice, la madre di Sapienza, un corpo che viene sepolto, nel ’52, dopo che per quasi tutta vita è stato a contatto con quello di Goliarda. Negli ultimi mesi di vita di Maria è Goliarda ad accudirne il corpo, possente un tempo e ora tornato bambina. Maria muore in casa. Goliarda e Maria sono sole in casa. L’indomani un funerale modesto, seppur in presenza di vecchi compagni, come Pertini e Saragat. Dopo il funerale Goliarda torna sola. Nella casa non c’è più il corpo memoria di Maria, il talismano di presente e futuro. Prima erano due corpi, due memorie spesso comuni. Ora al rientro il corpo è uno. E Goliarda lo scrive. Scrive il corpo mancante. Come dice un verso di Attilio Bertolucci “Assenza più acuta presenza”. Lo scrive. Lo scrive in versi. È la sua prima poesia, dal titolo “A mia madre”.

La morte di Maria apre una crepa, allarga una crepa, dentro la quale si inseriscono molte cose. E Goliarda scrive. Le prime cose che si inseriscono nelle crepe sono circa duecento poesie che scrive una dopo l’altra dopo “A mia madre”: le scrive, compone una raccolta, la intitola, siamo nel ’53, cerca di pubblicarla. Nessuno la pubblica. Ancestrale è il titolo, è il suo corpo parola, la sua memoria poetica. Finisce in un baule. Con tutti gli scritti che nessuno ha voluto pubblicare.

Il corpo di Goliarda è ora un corpo al buio. Dov’è: lo ritroviamo in ospedale dopo un tentativo di suicidio – ma lei dirà solo che voleva dormire-; lo troviamo squassato dagli elettroshock, scosso dalla terapia psicanalitica e da un altro tentativo di suicidio. La memoria è frantumata, scomposta, scardinata. La depressione occupa tutti gli spazi. Il corpo da amuleto e tempio diviene un qualcosa di lasciato sul divano al buio, un contenitore vuoto.

“Discernere nel cadere”. È un suo verso. È nella raccolta Ancestrale, che in questo momento giace in un baule. E mentre il suo corpo si sfalda così come la sua memoria, mentre cade, lei discerne. E mentre cade vede, comprende, che l’unica cosa che può ridarle la memoria, il suo corpo amuleto, la gioia di narrare e dunque vivere, è la scrittura. Inizia, in tal modo, un lavoro di ricostruzione di sé attraverso la scrittura, la ricostruzione della memoria attraverso il corpo e l’atto dello scrivere.

La sua vita diviene scrittura e con la scrittura ecco altri corpi. Qui giunge un altro corpo, dopo quello di Maria e quello di Goliarda, quello di Modesta. Un corpo che dapprincipio è solo immagine, presenza, vicinanza, e determina la svolta.

Goliarda capisce che l’unica strada per ricostruire la sua memoria e il suo passato, la sua storia, è scrivere, scrivere Modesta, di Modesta, con Modesta. Abbandona la sua vita di prima per vivere di scrittura, per scrivere di Modesta.

Il corpo di Goliarda diviene in tal modo custode di memorie vecchie e nuove. Diviene corpo di nuotatrice e tuffatrice a Gaeta, di donna che scrive. Che scrive di Modesta.

E Modesta prende corpo, prende forma, addirittura cresce e inizia ad avere lei stessa delle memorie, senza peraltro che il suo corpo venga mai descritto. Modesta diviene addirittura, ai giorni d’oggi, corpo filmico.

Sapienza nella sua scelta di vivere di scrittura scrive per sette anni L’arte della gioia, due anni di revisione, e altri anni in cerca di un editore che non troverà. Modesta, la sua figlia corpo di carta, finisce nel baule con tutte le altre parole scritte. Modesta non vede la luce.

Il corpo di Goliarda diviene, negli ultimi anni, anche un corpo recluso, incarcerato, dietro le sbarre, da punire. Ma il corpo di Goliarda ne esce forte nelle sue suture e nella sua accoglienza, accoglie in sé tutti i corpi reclusi che incontra divenendone custode e memoria.

Dopo molti anni – la vicenda è nota – dopo la morte di Goliarda e il suo corpo memoria sepolto, Modesta vede la luce: viene pubblicata, tradotta in molte lingue, letta in molto paesi. Il corpo di carta ha visto la luce e questo corpo di carta contiene molti altri corpi a loro volta contenitori di corpi: Modesta contiene il corpo di Goliarda, che in lei si è travasata, e contiene il corpo di Maria.

Modesta è il corpo memoria testimone, Modesta vive nel suo corpo di carta e viaggia in treni, aerei, macchine, vive in case, librerie e biblioteche in tutto il mondo sotto gli occhi di lettrici e lettori appassionati che a ogni voltar di pagina le danno ossigeno.

Il secondo centenario di Goliarda Sapienza sono Maria, Goliarda e Modesta che ora fanno parte della nostra memoria di lettrici e di lettori, del nostro corpo, del futuro.

Questo testo nasce dall’illuminante richiesta e dal gentile invito di Archivio Aperto e di Giulia Simi di inserire Goliarda Sapienza nell’edizione 2024 del Festival dal titolo The art of Memory.

https://www.archivioaperto.it/

Gianni Biondillo intervista Veronica Raimo

Gianni Biondillo intervista Veronica Raimo