di Luca Vidotto

Anche quest’autunno un’umidità placida e spessa serra San Pietroburgo sotto a una cupola soffocante. Concentrica alla cupola grigia del cielo si erge quella mostruosa del carcere, che noi chiamiamo, semplicemente, le Croci. Sì, al plurale, perché in essa si affastellano le piccole croci che ognuno dei nostri mariti, dei nostri figli e dei nostri uomini sono costretti a portare.

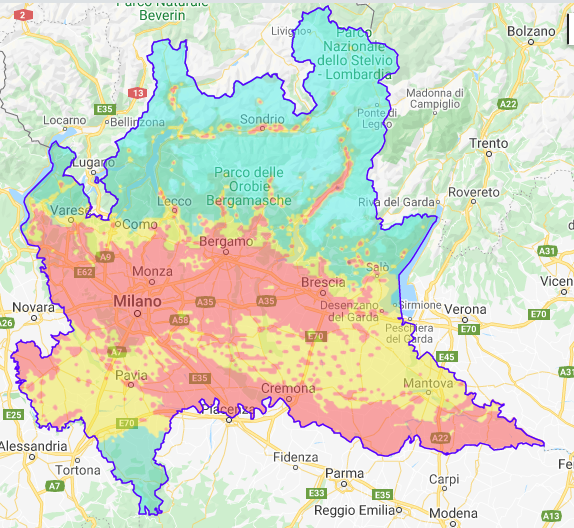

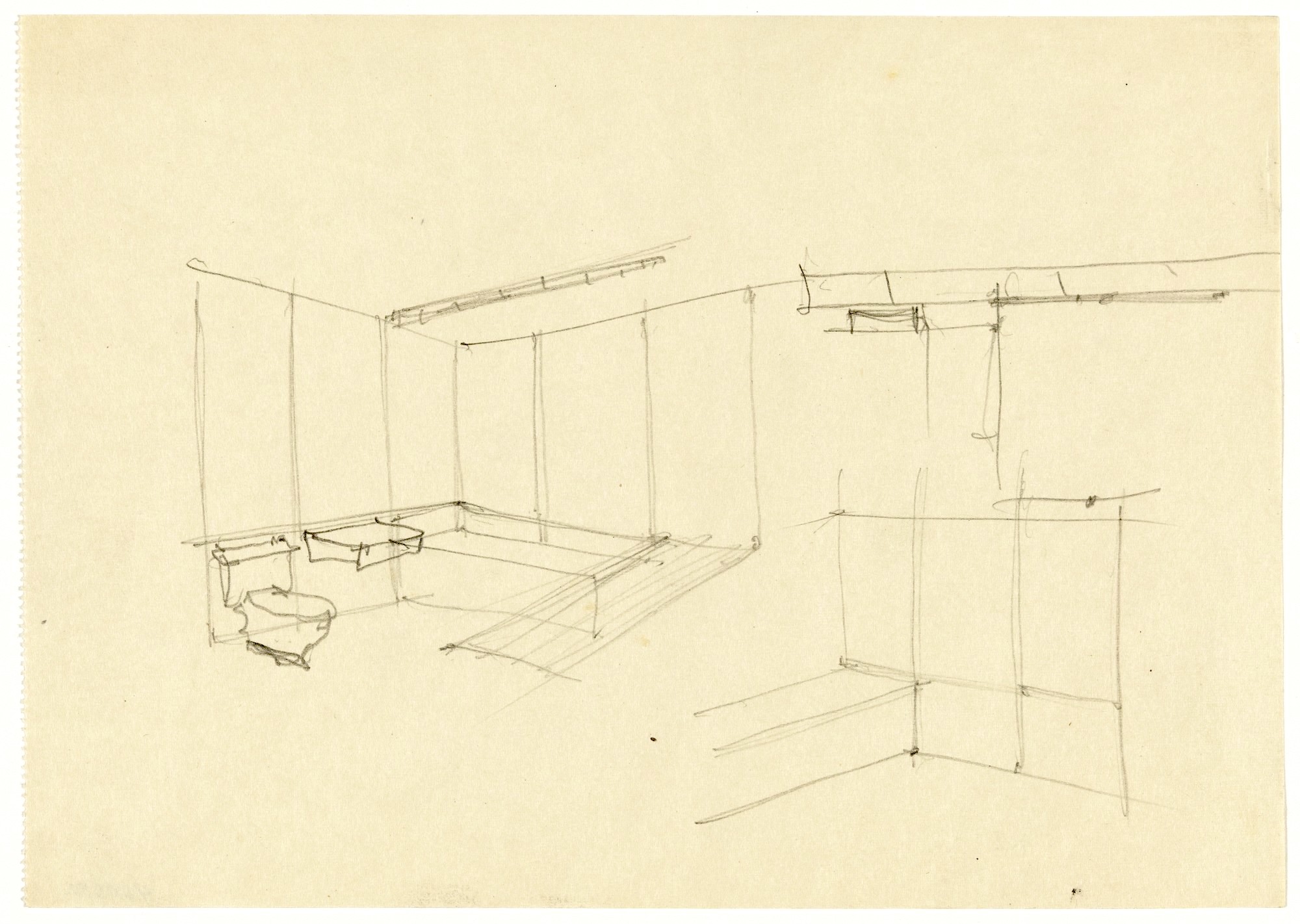

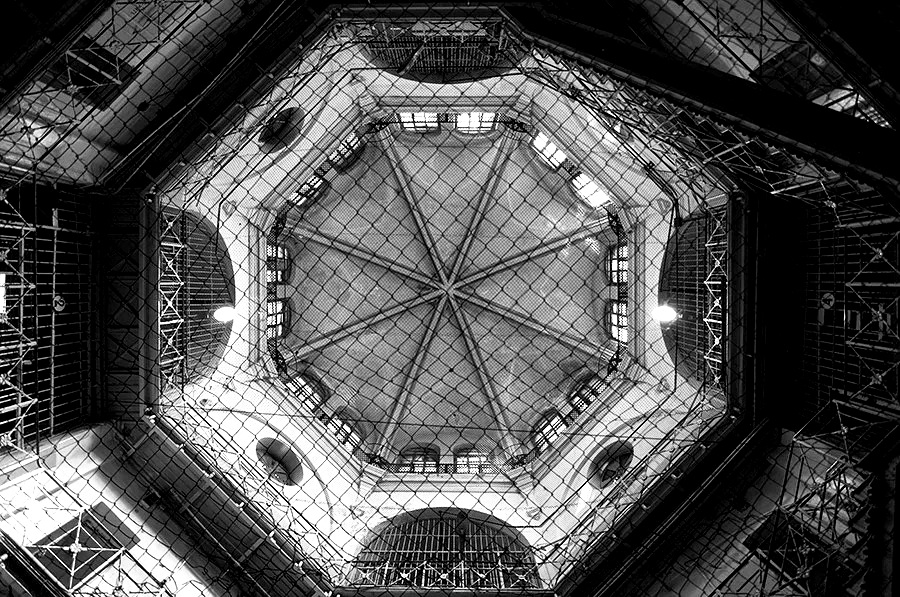

Il carcere è immenso e tutto ricoperto di mattoni rossi slavati dal tempo, che, placido, continua il suo corso come la Neva, il nostro fiume, pesante e largo, incapace di riflettere sulle sue acque alcunché. È un’armonia perversa il gioco di simmetrie e di calcoli che hanno dato vita a questo luogo. Di metallo è la sua anima. Precise architetture disegnate da pilastri e reticolati di travi di ghisa e scale che scendono e salgono, si biforcano, si allungano, si aprono su vuoti e sbattono su muri d’acciaio, compongono un dedalo di linee rette che si moltiplicano in ogni direzione, fino a creare un labirintico deserto di forme .

Le sue linee agghiaccianti disegnano il profilo di una tigre di divampante fulgore , che digrigna i denti affilati verso la città – sempre affamata. Questa enorme ragnatela, tessuta dalla bava della tarantola del potere, tiene intrappolati non uomini, ma insetti miserabili, senz’anima e senza speranza, sradicati come sono dalle carezze e dal tiepido abbraccio della donna amata, dagli sguardi e dai volti dei propri cari, e dalle piccole insensatezze della quotidianità. Racchiude fra i suoi muri una babele di voci senza voce. Un’umanità mostruosa. Tutto è impastato di lugubre silenzio, lì dentro. Tutto. Solo lo stridore dei chiavistelli, il rumore dei passi e i tonfi sordi dei portoni incrinano la sua quiete sepolcrale . Novecentonovantanove le celle . Il numero perfetto, il tre, moltiplicato tre volte, e ripetuto tre volte. Novecentonovantanove. La quintessenza della perfezione geometrica. Già! E non è il carcere un’impeccabile simmetria di ghiaccio e di morte ? Ma tra le pieghe di quest’ordine geometrico si annida il cuore del caos : l’asimmetria dei corpi offesi; la deformità delle anime in decomposizione; la cacofonia delle angosce inascoltate; e le troppe, troppe rabbie mal digerite… Quando ti ritrovi legato al soffitto per i piedi, e la frusta inizia a battere il suo ritmo cadenzato sul tuo corpo, quando lo strazio ti toglie il fiato, e le gocce di rosso rubino imperlano la schiena e il ventre, in quell’istante comprendi la natura di quel numero perfetto. A testa in giù, capovolto, è il numero della Bestia. Non deve essere un caso che la planimetria del carcere sia una grossa croce ribaltata a terra, calpestata dal pesante grigiore di quest’umido cielo d’autunno.

Un ventre enorme gravido di future vedove solitarie e di madri afflitte è il piazzale che avvolge, come una cisti, il carcere. Ogni giorno questo feto malato si spinge fino alla soglia delle Croci, ritualmente, come a una messa . Ogni mattina attraversa la navata gelida del cielo, la cui volta è affrescata dal rosso doloroso e sanguigno di un’aurora che lo strazia per poi lasciarlo soffocare nel grigiore spesso dell’umidità, che sale fumante dalla Neva, ignara di tutto. Cosa conta chi sono, io? Cosa conta la mia fama? Cosa conta chiamarsi Anna Achmatova, qui ? Ovunque siamo sempre le stesse . Un unico corpo sofferente: il volto infossato si stringe attorno al nostro lutto; le labbra docili vedono il sorriso appassire, divorato da un ghigno arido tremante di terrore; le nostre membra si sfibrano disperate alla sola idea di rientrare a casa con il nostro misero pacco di cartone in mano, piangendo perché più nessun corpo potremo piangere ancora .

Cosa succede al di là del nostro coro muto, impossibile conoscerlo: il silenzio delle Croci è serrato in un’abside invisibile. Perduto tra gli altri dannati, ci sei anche tu, Lev , figlio mio e mio incubo. Non le hai potute sentire le mie grida. O forse non hai voluto. Ti ho chiamato. Ti ho pianto. Ti ho desiderato. Ho rotto le dure simmetrie del mio volto spigoloso nella smorfia dei singhiozzi. Ho ammorbato la mia levità aristocratica gettando i piedi nudi nel fango e nel ghiaccio, vestita di stracci. Ho venduto la mia anima inginocchiandomi ai piedi del boia, per implorarlo. Sono arrivata a idolatrarlo, con la mia spada sporca d’inchiostro, l’odioso potere .

A cosa è servito? Mi è tornato tra le braccia un mostro. Non si fissa l’abisso impunemente – avrei dovuto capirlo subito. Avrei dovuto avere la forza di uccidere la memoria, e lasciare che la mia anima si pietrificasse, e di nuovo imparare a vivere . Avrei dovuto lasciarti al tuo destino, mio dolce carnefice. Così, almeno, non mi sarei resa conto che il giorno radioso della tua scarcerazione non avrebbe scalfito la solitudine della mia casa vuota. E che la tua felicità avrebbe moltiplicato il mio dolore . Mia la colpa. Ti ho tradito, mi hai detto. Ti ho incarcerato, con le mie poesie. Ti ho messo in croce, col mio canto. Non sono che il dolce frutto del tuo seno avvelenato, mi hai ripetuto. Ma il mio silenzio è rimasto inascoltato. Sei rimasto cieco di fronte alla mia vergogna. E al mio dolore .

Ti ho visto cadere dentro all’inferno della perfetta simmetria di quelle precise architetture, stritolato da pilastri e reticolati di travi di ghisa e d’acciaio, nel labirinto osceno delle Croci. E tu mi hai gettato il tuo inferno in faccia. La prima volta che mi è stato concesso rivedere il tuo volto, ho tremato. Ho tremato mentre ti stringevo la mano, sperando di poterti guidare nella risalita da quell’abisso. Ho tremato per la paura che non ci fossi tu stretto a quella mia mano. E quando ti ho guardato, tu non c’eri.

Ho lasciato la presa e ti ho lasciato cadere. Sappi, Lev, che non fu una disattenzione: incarnavi una morta stagione della vita, lo sbocciare di una primavera che non sarebbe mai più potuta tornare . Il mio bimbo giocoso e gaio era perduto per sempre. Al suo posto un’ombra impastata d’inferno. La mia colpa è l’averti visto così: sfigurato, con gli occhi iniettati di odio, e la lingua colma di bave avvelenate. La mia condanna fu di impietrirmi in una statua più dura del sale , in questo piazzale gravido di dolore di fronte alle Croci, perseguitata dal ricordo, dal rombo dei neri chiavistelli, dall’odioso sbattere degli enormi portoni, dall’ululare feroce delle vecchie che su queste pietre consumano le loro vite, dal lamento affilato del vento.

Sotto alla cupola grigia del cielo, nel cuore di una notte che non conosce aurora so che a ogni inverno seguirà un’altro inverno. E mentre il gelo lascia che sulle mie guance la neve si confonda con le mie lacrime

bevo a una casa distrutta,

alla mia vita sciagurata,

a solitudini vissute in due

e bevo anche a te:

all’inganno di labbra che tradirono,

al morto gelo dei tuoi occhi,

ad un mondo crudele e rozzo,

ad un Dio che non ci ha salvato .

La città monovocalica, se fornita di acqua, consente di rimanere sulla stessa vocale per più tempo, almeno tre sillabe. Ci si può preparare con città non proprio monovocaliche, ma che contemplino un’estensione trivocalica, per esempio, Macerata. Insomma, ci si può sbizzarrire partendo da Rimini e prendendo una rincorsa felliniana, ma avverto subito che la rincorsa felliniana conduce a una fontana, con un tuffo necessariamente verticale, anche se parte da orizzontale. Insomma, Rimini deve avere qualche cosa in più, che la fotografia nasconde.

La città monovocalica, se fornita di acqua, consente di rimanere sulla stessa vocale per più tempo, almeno tre sillabe. Ci si può preparare con città non proprio monovocaliche, ma che contemplino un’estensione trivocalica, per esempio, Macerata. Insomma, ci si può sbizzarrire partendo da Rimini e prendendo una rincorsa felliniana, ma avverto subito che la rincorsa felliniana conduce a una fontana, con un tuffo necessariamente verticale, anche se parte da orizzontale. Insomma, Rimini deve avere qualche cosa in più, che la fotografia nasconde.

di Carlo Giacobbi

di Carlo Giacobbi