di Chiara Portesine

Il Giuoco dell’Oca di Edoardo Sanguineti (1967), il secondo romanzo sperimentale licenziato dal leader della Neoavanguardia dopo Capriccio italiano (1963), si rivela un autentico magazzino verbo-visivo di materiali provenienti da tutti i meandri dell’iconosfera – dalle sale musealizzate del canone (i quadri di Hieronymus Bosch o di Robert Rauschenberg) al mondo dell’illustrazione e della stampa popolare, dalla cartellonistica pubblicitaria ai fumetti, dai film d’autore ai feuilleton cinematografici o rotocalchistici. L’esergo bretoniano («ce n’est pas que superpositions d’images de catalogue»)(1) costituisce il monito più calzante per inaugurare l’operazione sanguinetiana, dal momento che, come ricorda l’autore stesso in un’intervista, «i surrealisti coltivano una sorta di collezionismo da Wunderkammer, di cui Breton era un po’ il portatore teorico. Breton aveva contagiato quasi tutti, anche nell’ambito pittorico, con questa specie di museo degradato, perverso, feticistico».(2) Nella produzione sanguinetiana un simile iper-museo giustappositivo si incontrerà più tardi nel Ritratto del Novecento, un palinsesto multimediale strutturato per «tessere della durata di alcuni minuti, pensate come microsistemi interdisciplinari che spaziano da materiali filmici a sequenze di immagini fotografiche e iconografiche, pagine di poesia, prosa, saggistica, filosofia, architettura, cinema, teatro», ecc.(3)

Se, per certi versi, il Giuoco potrebbe essere considerato un precoce ‘Ritratto degli anni Sessanta’, qui, tuttavia, gli ipotesti figurativi vengono occultati e la decifrazione completamente demandata al «gioco paziente della critica»(4). In mezzo a questo atlante (più o meno warburghiano) c’è spazio anche per alcune forme poco convenzionali di novissimi oggetti artistici – in particolare, un happening di Allan Kaprow immortalato dal fotografo Lawrence Shustak e una pellicola disegnata a china da Magdalo Mussio. La descrizione di The Courtyard, la performance realizzata nel novembre del 1962 presso il Mills Hotel di New York, occupa il perimetro del cap. xvi, mentre il pedinamento quasi ‘telecronistico’ dell’opera di Magdalo Mussio si articola nello spazio di ben tre capitoli (cii, cv e cix)(5) collocati nella sezione conclusiva del romanzo. Il lettore non equipaggiato di strumentazioni ecfrastiche sarà portato semplicemente ad attribuire una generica aria di famiglia alle tre stazioni romanzesche, colonizzate dall’improbabile inseguimento tra una «freccia» e uno «sgorbio» antropomorfo che si sdoppia e si triplica durante la corsa, andando incontro a una serie di stranianti metamorfosi e quête identitarie. Nella moltiplicazione finale del soggetto nel cap. cix («ci sono sempre tre volte, io, con tre pistole») Manuela Manfredini aveva individuato «la scena finale del film La signora di Shangai di Orson Welles»,(6) sebbene nella celebre stanza degli specchi wellesiana la rifrazione degli attori non si limitasse a tre immagini. Il regista, infatti, costruisce un vero e proprio caleidoscopio iterativo in cui la sequenza degli spari e degli specchi rotti viene replicata senza lasciare allo spettatore il tempo (e la stabilità di un’inquadratura fissa) per contare le ripetizioni. Nel film di Welles, peraltro, non compare l’elemento perturbante della freccia, che rappresenta, con le sue diciotto occorrenze, il raccordo portante tra le stazioni sanguinetiane.

Dunque, è opportuno cercare altrove la genesi di questo trittico e, per l’esattezza, in un film (Go for your money) realizzato da Magdalo Mussio e proiettato a Palermo nel contesto delle prime riunioni del Gruppo 63.(7) Come dimostreremo tra poco, Sanguineti ha attinto a una specifica concretizzazione mediale di questo esperimento, ossia i fotogrammi ‘disegnati’ e pubblicati su «Marcatrè» nel 1966.(8) In qualità di responsabile di redazione, Mussio partecipava attivamente alla vita culturale del periodico, occupandosi in particolare della grafica (dalle copertine all’impaginato complessivo), ispirata all’estetica del futurismo russo.(9) Dal canto suo, Sanguineti svolse per la stessa rivista la mansione di responsabile della rubrica «Letteratura», firmando numerosi articoli delle sezioni variamente rinominate «Notizie», «Libri», «Testi» e «Rassegna critica». L’intento programmatico di «Marcatrè» consisteva proprio nel favorire l’interscambio tra discipline eterogenee (letteratura, cinema, pittura, teatro, sociologia), per edificare, come scrisse Battisti nella presentazione promozionale di «Marcatrè», un collettivo culturale simile al «fumoir del teatro (non certo al salotto letterario, dove tutto giunge di seconda mano e adulterato)».(10) Come ricorderà anche Renato Barilli, in questo eclettico contenitore culturale non c’era scrittore del Gruppo 63 che «non impostasse una strategia di vicinanza alle altre arti, dialogando con loro, o partecipando alle operazioni che vi svolgevano».(11)

Negli anni Sessanta, Sanguineti e Mussio, dunque, condividono da colleghi e da co-operatori culturali gli stessi spazi (editoriali e artistici) della scena sperimentale italiana. Per Sanguineti, oberato di impegni universitari e di presenzialismo militante, ritagliare le fonti di alcune caselle del Giuoco dalle riviste che trovava materialmente a portata di mano sulla propria scrivania (da «Marcatrè» a «Linea Sud») si dimostrerà una strategia di economia testuale prima ancora che una scelta ideologica. Anche altri capitoli del Giuoco (dal quarantesimo, dedicato alla Stanza detta di F.S. di Sergio Fergola, al cinquantunesimo, costruito a partire da un collage Senza titolo realizzato da Mimmo Paladino nel 1966) si riveleranno, per l’appunto, ‘estratti’ dai periodici interdisciplinari con i quali Sanguineti collaborava attivamente negli anni di stesura del secondo romanzo.

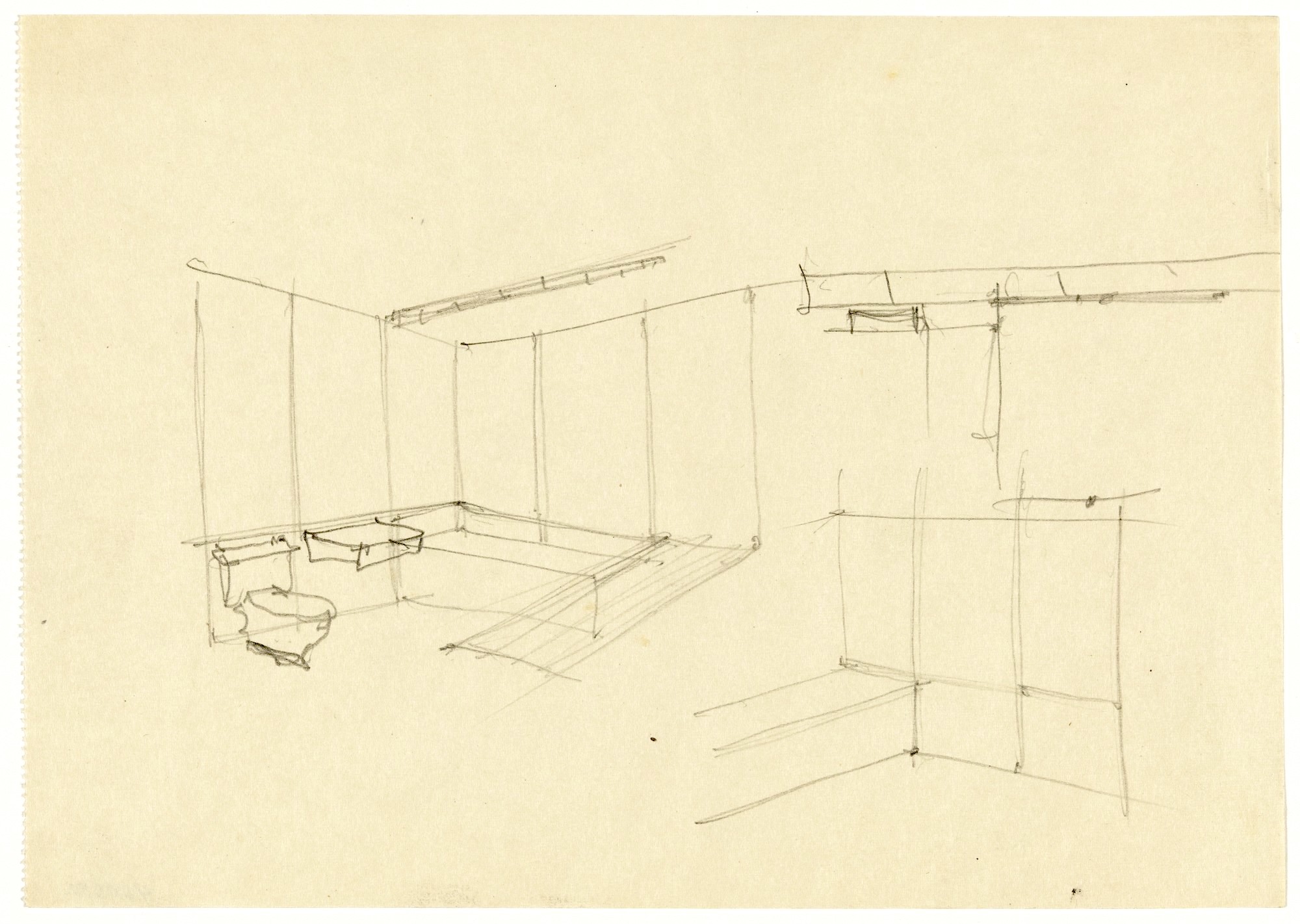

Per tornare al ‘trittico Mussio’, scorrendo le pellicole riprodotte su «Marcatrè» si riesce agevolmente a seguire lo sviluppo narrativo dei tre capitoli sanguinetiani, che mimano questa specie di strampalata caccia infernale ordita da una (letterale) freccia. Leggiamo, ad esempio, nel primo segmento:

La freccia magra ha la cuspide grassa. Mi insegue. Io butto i miei piedi così avanti, inseguito così, nella mia fuga, che cado tutto all’indietro, quasi. […] Con questa posizione della fuga che io tengo, inseguito così, uno crede che la freccia magra mi rende retrogrado. […] Poi la freccia magra mi raggiunge, con la sua cuspide grassa. Si contorce sopra la mia testa, mentre io già procedo nella direzione opposta. Io butto i miei piedi verso destra (GdO 216).

La freccia iniziale si sdoppierà, nei capp. cv e cix, inglobando una «freccia nuova […] con una nuova cuspide, magra», in una trasfigurazione accrescitiva che interessa parallelamente anche la silhouette del protagonista:

Ma intanto io divento due, con due frecce con le cuspidi grasse. Io e io siamo lì con le pistole puntate, di fronte alle due frecce che scappano. Una freccia scappa a sinistra. L’altra freccia, che è già scappata prima, è già salita su, tornata indietro. Poi le due frecce spariscono. Io divento tre, con tre pistole (GdO 224- 225).

Sanguineti non fa altro che stenografare l’andamento lineare della progressione, in cui le frecce diventano a tutti gli effetti due e lo «sgorbio» (con cui si identifica il narratore) assume le sembianze di un’improbabile idra. L’enunciatore si eleva qui a bricoleur della narrazione, inscrivendo i riquadri giustapposti in un campo di tensioni reciproche. Ad esempio, i negativi fotografici di un corpo femminile, seminati disordinatamente nello schema tracciato a china, vengono materialmente spostati dal protagonista. Lo scarabocchio umanoide, infatti, nota la postura innaturale delle gambe («coricate così, […] con i piedi a destra, le mezze cosce a sinistra») e decide, dopo aver fatto «passare un po’ di tempo, perché ci vuole, un po’ di tempo», di sollevarle («poi le raddrizziamo tutte, noi, quelle gambe», GdO 224). Attraverso questo espediente strategico Sanguineti riesce a inventare un plot che giustifichi la presenza di una stessa inquadratura delle gambe, duplicata in formato orizzontale e verticale. Già nel cap. cii il narratore ecfrastico si era trovato di fronte alla riproduzione fotografica di un volto maschile, in un’impasse grafica risolta grazie a una paradossale agnizione («c’è la mia testa in negativo, in primo piano, che urla, con una specie di ascia in mano, che è uno sgorbio nuovo, che mi fende una guancia», GdO 216). Nei capitoli successivi il protagonista subirà un’ulteriore metamorfosi identitaria, trasformandosi in un monstrum a tre teste: «L’io di mezzo è una donna. L’ultimo io, che è un po’ nano, è con gli occhiali scuri, con la barba. Anche l’io che è una donna, però, ha gli occhiali scuri. L’io giovane, lì a sinistra, ha le scarpe con i chiodi» (GdO 225). Come ha rilevato correttamente Elisa Sotgiu, l’ecfrasi nel Giuoco «permette di indicare con ‘io’ qualsiasi elemento della rappresentazione, di cambiarlo arbitrariamente, di moltiplicarlo»,(12) in una dilatazione irriverente e parossistica del perimetro stesso del soggetto umano.

All’interno di queste caselle, insomma, qualsiasi alterazione nella traiettoria del personaggio e del suo deuteragonista geometrico viene intercettata dallo sguardo ecfrastico attraverso un dispiegamento di indicatori spaziali («all’indietro», «nella direzione opposta», «verso sinistra», «in alto», ecc.) e di dettagli locali (le «scarpe con i chiodi» indossate da uno degli «sgorbi» oppure la «carrucola» a cui si aggrappano i tre esseri gemellari nel segmento finale).

La difficile collocazione mediale dell’oggetto, un film-collage disegnato, viene tematizzata dallo stesso Sanguineti, che cita diligentemente le tre tecniche (l’«inquadratura» per il cinema, il «negativo» per la fotografia e il riferimento conclusivo alle sagome create «senza staccare la penna dal foglio» per il disegno). Per Mussio il «supporto / pellicola» offriva all’artista la superficie su cui graffiare una storia «scarabocchiata di segni, parole, direzioni di movimento di macchina, ritagli, battute»,(13) nella costruzione di un palinsesto intermediale pienamente coerente rispetto alle tipologie assemblative di fonti predilette da Sanguineti.

In conclusione, l’inserimento di una casella tributata a Mussio (e, in generale, ai documenti ritagliabili da una rivista come «Marcatrè») ci porta ad avanzare alcune riflessioni storiografiche e interpretative relative alla contestualizzazione (e alla ricezione pratica) del romanzo. In primo luogo, considerare il Giuoco come un prodotto culturale del proprio tempo non implica alcun disvalore negativo, soprattutto se l’operazione viene rapportata a uno scrittore per il quale la storia della letteratura dovrebbe coincidere idealmente con una «storia del ‘materiale verbale’ lavorato dalle società umane» (14) e non con un catalogo di assoluti trascendentali. Il Giuoco dell’Oca è un testo che potrebbe essere stato scritto soltanto a metà degli anni sessanta; il repertorio di immagini accumulate dallo scrittore-collezionista riproduce, in forma quasi didascalica, l’orizzonte conoscitivo e iconografico dell’«operatore culturale» che si trovava a vivere all’interno di una precisa rete di occasioni plastiche, in cui un’idea romanzesca poteva nascere a margine di una mostra o nell’intervallo tra due atti di una pièce teatrale. Restituire il Giuoco alla storia, attraverso l’ecfrasi, significa provare a comprendere il messaggio più pedagogico che intellettualistico dell’esperimento, rovesciando un certo paradigma stanco che vede la Neoavanguardia come un laboratorio aristocratico di virtuosismi elaborati a dispetto (letteralmente) del pubblico. Soltanto rimettendo il romanzo con i piedi sul terreno della storiografia sarà possibile iniziare a interrogarsi criticamente sulla presenza simultanea di Rauschenberg e di Adami, di Bosch e di Batman, allineati dalla scrittura sanguinetiana non in virtù di una poetica della giustapposizione ma, piuttosto, come sintomi di un discorso che idealmente poteva proseguire, fuori dal perimetro di ogni capitolo, nei dibattiti di «Marcatrè» o del «Verri». Il Giuoco rappresenta quasi un’istantanea ritagliata dal continuum della vita interdisciplinare della Neoavanguardia, in cui il ‘travestimento’ di un manifesto di Rotella, ad esempio, si inserisce nello spazio tra una visita collettiva a una sua mostra e la discussione serale sugli sviluppi contemporanei del collage. Sanguineti invita il lettore, imitando il gesto del narratore ecfrastico del cap. lxxix, ad avvicinare l’occhio al tagliandino del libro e a «guardarci il mondo» – non il Mondo come totalità atemporale ma quello specifico contesto culturale degli anni sessanta, di cui il romanzo viene a disegnare il tabellone da gioco (nonché il bilancio) ideale. Il Giuoco è una Wunderkammer, senza dubbio; ma una Wunderkammer storica e materialistica, i cui oggetti mirabolanti non appartengono all’archeologia o all’antiquariato, ma a quell’enciclopedia della prassi che si costruisce attraverso «il gioco sociale costitutivo, […] che è un gioco tragico, indubbiamente, perché è il gioco della lotta di classe tout court».(15)

[Questa sezione è tratta, con lievi variazioni, da Chiara Portesine, «Una specie di Biennale allargata». Il giuoco dell’ecfrasi nel secondo romanzo di Edoardo Sanguineti, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2021]

**

Per rendere fruibile l’argomentazione, si riproduce in coda il testo dei tre capitoli sanguinetiani accompagnati dalle rispettive immagini di Magdalo Mussio (Go for your money, ripresa su 5 mm. di china su carta e china su acetate, fotografie e graffi su pellicola, 1966. Per gentile concessione della sig.ra Emma Bellavita).

CII

La freccia magra ha la cuspide grassa. Mi insegue. Io butto i miei piedi così avanti, inseguito così, nella mia fuga, che cado tutto all’indietro, quasi. Io sono uno sgorbio, inseguito da uno sgorbio. Con questa posizione della fuga che io tengo, inseguito così, uno crede che la freccia magra mi rende retrogrado. Sembra che una forza ignota, che emana dalla cuspide grassa, che mi punta così alle spalle, mi trascina così all’indietro, verso la freccia che mi insegue. Poi la freccia magra mi raggiunge, con la sua cuspide grassa. Si contorce sopra la mia testa, mentre io già procedo nella direzione opposta. Io butto i miei piedi verso destra. La freccia magra mi trafigge il collo. C’è la mia testa in negativo, in primo piano, che urla, con una specie di ascia nera in più, che è uno sgorbio nuovo, che mi fende una guancia. Poi la freccia magra procede più avanti, mentre io procedo verso sinistra, mentre io metto tutte in alto le mie braccia, tutto su un piede solo. Poi c’è la faccia della donna in negativo, tagliata sopra una sua mano in negativo. Io salgo sopra il margine sinistro dell’inquadratura. Corro dietro la freccia che mi insegue, che adesso mi precede, che sale così in alto, che sfiora il margine superiore dell’inquadratura, che si fa la sua curva, lì in alto. Poi corro tutto a testa in giù, inseguendo la freccia magra, che si è raddrizzata tutta, verso una lampada che sporge lì da un muro, sul margine destro, che illumina tutta l’inquadratura, che annega tutto in una grande luce bianca.

cv

Sto precipitando. Le mie mani annaspano nel vuoto. La cuspide grassa mi minaccia la testa. Sto precipitando dal margine destro dell’inquadratura. Dico la mia paura a un grande microfono che cresce su, lì nel pavimento dell’inquadratura. Poi sparisce, il grande microfono che cresce su. È una freccia nuova, adesso, che cresce su, con una nuova cuspide, magra. Mi minaccia la testa che viene giù, così dal basso. La mia testa è rovesciata in negativo. La freccia vecchia, che ha la cuspide grassa, cade già con me. Misura tutta la mia caduta. Mi accompagna già per un bel pezzo, fino al collo. Poi c’è la donna, di sole gambe, con le calze bianche. Le hanno fotografate in piedi, quelle gambe, con le calze. Poi le hanno coricate così, bianche così, con i piedi a destra, le mezze cosce a sinistra. Passa un po’ di tempo, allora, perché ci vuole, un po’ di tempo. Poi le raddrizziamo tutte, noi, quelle gambe. Ma intanto io divento due, con due frecce con le cuspidi grasse. Io e io siamo lì con le pistole puntate, di fronte alle due frecce che scappano. Una freccia scappa a sinistra. L’altra freccia, che è già scappata prima, è già salita su, torna già indietro. Poi le due frecce spariscono. Io divento tre, con tre pistole. L’io di mezzo è una donna. L’ultimo io, che è un po’ nano, è con gli occhiali scuri, con la barba. Anche l’io che è una donna, però, ha gli occhiali scuri. L’io giovane, lì a sinistra, ha le scarpe con i chiodi.

CIX

Ci sono sempre tre volte, io, con tre pistole. I tre io sono tre sgorbi che corrono, uno addosso all’altro, a catena. Corrono dietro le due frecce, tutti neri. Una freccia è all’altezza dei tre io, e corre a destra. La freccia più lunga è sopra, che corre, che vola, che fa una curva, che scappa in aria, così. Poi io metto le mie mani sopra l’inquadratura. Mi tolgo la testa. Io e io sono rimasti soli, ma in negativo, così in due, bianchi, a sparare sopra il bianco del negativo. C’è la donna senza testa, adesso, ma in negativo, tagliata nel basso ventre, con una banana in mano. Poi l’inquadratura scende sopra le sue ginocchia, taglia i suoi piedi. Poi la donna si gira, senza testa, con un buco nero. L’inquadratura sale un po’. C’è il buco nero, la donna con un fazzoletto sopra le natiche, con un triangolo bianco, con un pezzo di scala. La donna cammina. Poi cammina ancora. La donna cammina sempre. Io sono io, tutto solo. Mi tengo a una carrucola che scorre in alto, sopra un doppio filo. Trascino anche io e io, dietro, a scorrere. Ci sono i tre io, neri, che scorrono. Un io è tutto nero davvero. I due io che si intrecciano a destra, scorrendo sempre, osceni come sono, li ho fatti senza staccare la penna dal foglio, mai.

Note

[1] La frase è tratta dai Manifestes du surréalisme di André Breton (Paris, Gallimard, 1970, pp. 14-15).

[2] Edoardo Sanguineti, Carol Rama, a cura di Luigina Tozzato, Claudio Zambianchi, Torino, Franco Masoero, 2002, p. 23.

[3] Edoardo Sanguineti, Ritratto del Novecento, a cura di Niva Lorenzini, San Cesario di Lecce, Manni, 2009, p. 21.

[4] Adopero qui il titolo del volume Edoardo Sanguineti e il gioco paziente della critica. Scritti dispersi (1948-1965), a cura di Gian Luca Picconi, Erminio Risso, Milano, Edizioni del Verri, 2017.

[5] I tre capitoli si trovano rispettivamente in Edoardo Sanguineti, Il Giuoco dell’Oca, Milano, Feltrinelli, 1967, pp. 216-217, 224-225 e 233-234. Per ragioni di praticità, d’ora in poi si farà riferimento al romanzo attraverso la sigla GdO.

[6] Manuela Manfredini, Dal labirinto al mosaico. Sulle prose di Edoardo Sanguineti poeta, «Istmi», xix-xx, 2007, pp. 87-131: 111.

[7] Per queste informazioni e per l’invio delle riproduzioni fotografiche, ringrazio la generosa disponibilità di Emma Bellavita.

[8] Magdalo Mussio, Go for your money, «Marcatrè», 19-20-21-22, 1966, pp. 94-99.

[9] Sulla rivoluzione grafica di «Marcatrè», cfr. l’intervista di Elisa Fongaro a Mag- dalo Mussio (2 dicembre 2004), disponibile all’indirizzo: http://archivio.archphoto. it/2009/03/19/speciale-marcatre_magdalo-mussio/.

[10] Eugenio Battisti, La tavolata e il fumoir, «Marcatrè», 1, 1963, p. 2.

[11] Renato Barilli, Il Gruppo 63 e le arti, in Il gruppo 63 quarant’anni dopo, Atti del Convegno di Bologna (8-11 maggio 2003), a cura di Renato Barilli, Bologna, Pendragon, 2005, pp. 119-121: 120.

[12] Elisa Sotgiu, Il Giuoco dell’oca nella trilogia di Edoardo Sanguineti, «Italianistica», 2, 2016, pp. 141-155: 148.

[13] Magdalo Mussio, Un appunto per V.F., in Arte e cinema. Per un catalogo di cinema d’artista in Italia 1965/1977, a cura di Vittorio Fagone, Venezia, Marsilio, 1977, pp. 61-63: 61

[14] Edoardo Sanguineti, Alcune ipotesi di sociologia della letteratura, in Idem, Cultura e realtà, Milano, Feltrinelli, 2010, pp. 179-187: 182.

[15] Edoardo Sanguineti, Per musica, a cura di Luigi Pestalozza, Modena-Milano, Mucchi-Ricordi, 1993, p. 211